Il consolidamento strutturale è un tema centrale nella gestione del patrimonio edilizio esistente.

Intorno a questo argomento si è sviluppata una vasta letteratura tecnica che, nel tempo, ha rispecchiato approcci, consuetudini e livelli di conoscenza differenti. Se da un lato i manuali storici restano una risorsa preziosa, dall’altro l’esperienza maturata negli ultimi decenni — anche alla luce degli eventi sismici che hanno interessato il nostro Paese — ha evidenziato limiti importanti di molte tecniche adottate nel recente passato.

Muratura: un universo eterogeneo che richiede attenzione

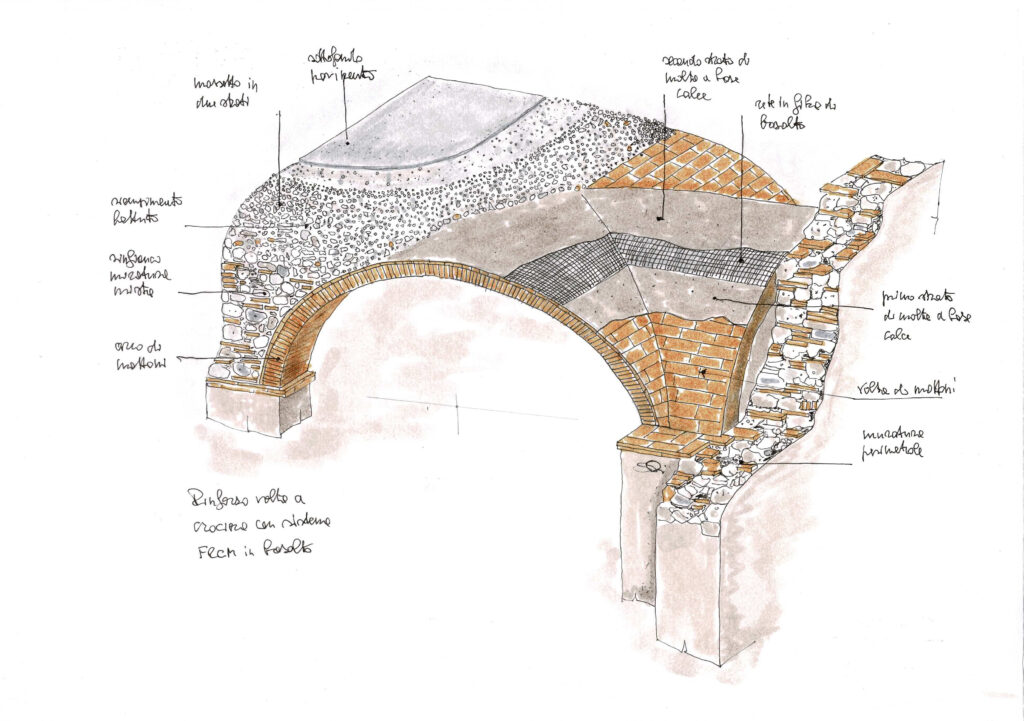

Interventi come cordoli in breccia, cappe armate sulle volte, cuciture o placcature con reti elettrosaldate sono stati applicati per anni con grande fiducia, spesso senza una reale valutazione del loro impatto. Oggi sappiamo che si tratta di soluzioni che non sempre garantiscono benefici, e talvolta possono persino generare effetti indesiderati.

Questo accade perché la muratura non è mai uguale a sé stessa. Materiali, tessiture, degrado, configurazione strutturale, vincoli e contesto insediativo definiscono un quadro unico per ogni edificio. Da qui deriva un principio fondamentale: non esistono interventi standard, ma solo strategie calibrate caso per caso.

Nel costruito storico, la situazione si complica ulteriormente. Gli edifici in aggregato, infatti, richiedono un approccio progettuale globale, capace di leggere le relazioni reciproche tra i corpi edilizi. Operare sul singolo fabbricato, ignorando il contesto, significa spesso rinunciare a un reale miglioramento del comportamento sismico.

Un progetto “sartoriale” per un risultato affidabile

Progettare un consolidamento significa prima di tutto capire l’edificio: la sua storia, il suo funzionamento statico, il suo comportamento atteso in caso di sisma. Solo a partire da una conoscenza approfondita è possibile definire interventi efficaci, misurati e coerenti con le caratteristiche del manufatto.

In questo scenario, i materiali compositi fibrorinforzati rappresentano oggi strumenti di grande interesse, grazie alla loro capacità di integrare prestazioni elevate e rispetto per l’esistente.

I materiali compositi nel consolidamento: FRP, FRCM e CRM

I sistemi in materiale composito — FRP, FRCM e CRM — offrono un’alternativa evoluta rispetto alle tecniche tradizionali come placcaggi metallici, incamiciature o ringrossi delle sezioni.

I vantaggi principali sono:

- alta resistenza e leggerezza, che non appesantisce la struttura

- posa rapida e poco invasiva, ideale in contesti sensibili o abitati

- spessori minimi, particolarmente utili negli edifici storici

- buona durabilità nel tempo

Il loro impiego si presta tanto al rinforzo di travi, solette e pilastri in c.a., quanto al consolidamento di strutture più complesse come volte e cupole in muratura.

Conclusioni

Il consolidamento strutturale non è mai un intervento “standard”, ma il risultato di un percorso conoscitivo e progettuale rigoroso. La scelta delle tecniche e dei materiali deve essere guidata dalla consapevolezza, dalla compatibilità e da una visione complessiva del comportamento strutturale.

I materiali compositi — se utilizzati con criterio — permettono di coniugare prestazioni, leggerezza e rispetto dell’esistente, offrendo nuove opportunità per intervenire in modo efficace e duraturo.

Vuoi valutare lo stato strutturale di un edificio o pianificare un intervento di consolidamento?

Lo studio Stefano Bianchi architetto, studio di architettura a Padova, ti offre consulenze tecniche mirate e progetti di rinforzo calibrati sulle reali esigenze del tuo edificio.

Contattami per una prima analisi e per definire insieme l’approccio più adatto al tuo caso.